本記事は視野計の解析指標を構成する要素の一つである、GPAについて整理します。

解析指標の全体像については下記のページでまとめています。

視野計ってなに?仕組み・検査方法・解析指標までやさしく解説

視野計ってなに?仕組み・検査方法・解析指標までやさしく解説 緑内障診療では、進行の有無を正確に捉えることがとても重要です。そこで使われるのがGPA(Guided Progression Analysis)。

視野検査(主にハンフリー)に搭載されている進行評価機能で、検査結果の変化をわかりやすく提示してくれます。

本記事では、GPAの基本的な考え方と、代表的な表示形式である3つの方法についてまとめます。

GPAとは?

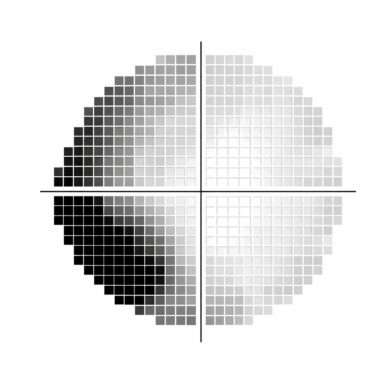

GPA(Guided Progression Analysis)は、視野の進行を定量的・視覚的に評価する機能です。

最初の2回の検査(ベースライン視野)を基準にして、それ以降の検査結果と比較します。

- 進行の有無(あり/なし)

- 進行の速度(スロープ)

- 局所的変化の有無

これらを把握するために設計されています。

GPAの表示方法:3つの形式

GPA Summary

- 最古2回のベースライン視野と最新結果を比較

- グレースケール、PD、Deviation from baselineなどを表示

- VFIスロープも表示され、進行の傾向を把握しやすい

GPAサマリーとは?視野検査で進行を評価する見方をわかりやすく解説

GPAサマリーとは?視野検査で進行を評価する見方をわかりやすく解説 GPA-SFA

- 通常の視野検査結果(実測閾値、TD、PDなど)に加えて

- GPA関連の項目も同時に表示される

- 「今まで通りの視野結果を見ながら、進行もチェックしたい」人に最適

GPA-SFAとは?視野検査の基本指標と進行変化の両方がわかる表示方法を解説

GPA-SFAとは?視野検査の基本指標と進行変化の両方がわかる表示方法を解説 GPA Last Three Follow-Up

- ベースライン視野と直近3回の視野結果を並列表示

- 経過観察の流れを視覚的に確認可能

- VFIスロープや進行マーク付きでわかりやすい

視野検査の進行評価:GPAラストスリーフォローアップの見方を解説【緑内障診療の基本】

視野検査の進行評価:GPAラストスリーフォローアップの見方を解説【緑内障診療の基本】 各形式の比較表

| 表示形式 | 主な特徴 | 向いているケース |

| GPA Summary | ベースラインと最新回の比較 + VFIスロープ | 簡潔に進行をチェックしたいとき |

| GPA-SFA | 通常の視野データ+進行評価が見れる | 普段の視野確認の延長で使いたいとき |

| Last Three Follow-Up | ベースライン+直近3回の変化を並べて見れる | 経過の流れを視覚的に捉えたいとき |

まとめ

- GPAは緑内障の進行評価に欠かせないツール

- 表示形式は3種類あり、それぞれ目的に応じて使い分けるのがポイント

- 進行の早期発見と治療方針の見直しに直結する重要な指標

🔗関連記事

眼科検査画像を重ねて比較・確認するための無料ツール集|緑内障フォロー・血管造影確認などに

眼科検査画像を重ねて比較・確認するための無料ツール集|緑内障フォロー・血管造影確認などに  imoとは?次世代の静的視野検査を担う最新機種についてまとめ

imoとは?次世代の静的視野検査を担う最新機種についてまとめ  【新製品】エレックス社 YAG/SLT tangoneo

【新製品】エレックス社 YAG/SLT tangoneo  緑内障MIGS|繊維柱帯アプローチ型デバイス徹底比較

緑内障MIGS|繊維柱帯アプローチ型デバイス徹底比較  0.5ミリ先

0.5ミリ先