本記事は視野計の解析指標を構成する要素の一つである、24-2について整理します。

解析指標の全体像については下記のページでまとめています。

視野計ってなに?仕組み・検査方法・解析指標までやさしく解説

視野計ってなに?仕組み・検査方法・解析指標までやさしく解説 眼科で使われる静的視野計は、視界の中心に異常がないかを調べるための自覚検査です。

しかし、視野検査の結果には略語や数字が多く使われており、専門的な知識がなければ内容が非常にわかりづらいです。

この記事では、視野計の代表的な検査パターン「24-2」について解説します。

あわせて「30-2」「10-2」「24-2C」などの意味や違いも紹介します。

24-2とは?

「24-2」は視野計でよく使われる検査パターンの一つで、視線の中心から24度の範囲を調べる静的な検査です。

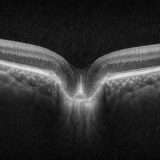

視野計では目から約30〜33cmの距離にあるドーム状のスクリーンに光を出して、その反応を記録します。

「24-2」の「-2」は検査点の配置パターンを示しており、視野の中心を避けて配置されています(中心1点を除くため)。

他の検査パターンとの違い

- 30-2:視線中心から30度までの範囲を調べる。広範囲での異常検出に向いている。

- 10-2:中心10度のみを細かく調べる。中心視野の精密評価に使われる。

- 24-2C:「24-2」の範囲に、「10-2」で検出されやすい中心部の重要な点を追加したもの。

なぜ全部やらないの?

「全部やればより詳しくわかるのでは?」と思うかもしれませんが、視野検査は時間がかかる自覚検査です。

検査結果には患者さんの集中力や疲労も影響するため、必要な範囲を効率的に選ぶことが求められます。

どの機器の話?

今回紹介した検査パターンは、カールツァイス社の「ハンフリーフィールドアナライザー(HFA)」をベースにしています。

視野計のメーカーによって呼び方や設定は異なる場合がありますが、基本的な考え方は共通しています。

静的視野計、どう選ぶ?|眼科開業医・買い替え検討者必見の比較記事

静的視野計、どう選ぶ?|眼科開業医・買い替え検討者必見の比較記事 まとめ

視野検査で使われる「24-2」などの数字は、検査する範囲と目的を表しています。

目的に応じて適切なパターンを選ぶことが、正確な診断と効率的な検査に繋がります。

視野検査を少しでも理解することで、検査結果の意味がより分かりやすくなるはずです。

🔗関連記事

CIRRUS OCTのONH・RNFLレポートを解説|緑内障診断に役立つ見方と項目まとめ

CIRRUS OCTのONH・RNFLレポートを解説|緑内障診断に役立つ見方と項目まとめ  視野検査の件数で試算!人気のimoは導入すべき?簡単シミュレーター付き解説

視野検査の件数で試算!人気のimoは導入すべき?簡単シミュレーター付き解説  アーメドクリアパスSTと従来アーメド緑内障バルブ(FP7)を徹底比較|眼圧コントロールの新選択肢

アーメドクリアパスSTと従来アーメド緑内障バルブ(FP7)を徹底比較|眼圧コントロールの新選択肢  【視野検査】24-2Cと24plus(1-2)を徹底比較|中心視野の検出はどう違う?

【視野検査】24-2Cと24plus(1-2)を徹底比較|中心視野の検出はどう違う?  0.5ミリ先

0.5ミリ先