本記事は視野計の解析指標を構成する要素の一つである、信頼度について整理します。

解析指標の全体像については下記のページでまとめています。

視野計ってなに?仕組み・検査方法・解析指標までやさしく解説

視野計ってなに?仕組み・検査方法・解析指標までやさしく解説 眼科で使用される静的視野計は、視野の中心に異常がないかを調べるための自覚検査です。

検査時間が長く、被験者の集中力も必要なため、「信頼度の指標」はとても重要です。

視野計では、検査の精度を担保するためにいくつかの信頼性指標が機械的に表示されます。

今回はその中でもよく目にする「ゲイズモニター」「偽陽性」「偽陰性」を中心に解説します。

視野検査で「信頼性指標」が重要な理由

視野検査で「信頼性指標」が重要な理由 固視監視:ゲイズモニターとは?

検査中に視線が中心からどれだけズレたかをリアルタイムで記録・評価するのが「ゲイズモニター」です。

検査結果にはグラフで表示され、視線が大きくズレていたかどうかの参考になります。

なお、ゲイズモニターが搭載されていない機種では、代わりにマリオット盲点への刺激によって固視のずれを評価します。

固視ズレが多くても検査失敗じゃない?固視ズレとゲイズトラッキングの関係

固視ズレが多くても検査失敗じゃない?固視ズレとゲイズトラッキングの関係 固視点:中心とは?

「固視点:中心」という表示は、検査中の視線を画面中央に固定する設定で実施したことを示します。

固視不良:x/y の意味

マリオット盲点(生理的盲点)に対して光刺激を行い、視線が正しく固定されていたかを評価します。

- x:刺激を行った回数

- y:盲点に刺激したにも関わらず反応した(=固視逸脱が疑われる)回数

例)固視不良 0/0 は、「怪しい動きがなかったため刺激自体を行っていない」ということです。

偽陽性:〇%

視野検査では、光が見えたときにボタンを押すというルールです。

しかし、光が出ていないのにボタンを押すことが一定割合以上あると、「偽陽性」と判定されます。

また、異常に早い反応も偽陽性と見なされることがあります。

例)偽陽性 15% なら、「全体の15%においてボタンを不適切に押した可能性がある」ことを示します。

偽陰性:〇%

今までに反応があったポイントに、わざと少し弱めの光を再提示します。

これに反応しなければ「偽陰性」としてカウントされます。

疲労や進行した疾患が原因で反応できないこともあるため、必ずしも「ミス」とは限りません。

また、視野計によって判定基準や感度に違いがあります。

まとめ:信頼性指標は“読み手の目”でも評価しよう

- 固視監視はゲイズモニターまたは盲点刺激で行う

- 偽陽性は反応のしすぎ、偽陰性は反応のなさすぎを評価

- 指標が高くても患者背景を加味して判断が大切

信頼性の指標はあくまで「参考値」。検査を読影する側が「なぜこう出たのか?」を考える視点も重要です。検査精度の担保とともに、患者さんの状態を把握するヒントにもなります。

🔗関連記事

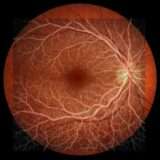

眼科検査画像を重ねて比較・確認するための無料ツール集|緑内障フォロー・血管造影確認などに

眼科検査画像を重ねて比較・確認するための無料ツール集|緑内障フォロー・血管造影確認などに  OCTとは?解析レポートの見方と活用ポイントを解説

OCTとは?解析レポートの見方と活用ポイントを解説  imoとは?次世代の静的視野検査を担う最新機種についてまとめ

imoとは?次世代の静的視野検査を担う最新機種についてまとめ  【ニデックOCTをご使用の方へ】長眼軸データベース活用法|眼軸長が測れない施設でも使える推定ツール(β版)

【ニデックOCTをご使用の方へ】長眼軸データベース活用法|眼軸長が測れない施設でも使える推定ツール(β版)  0.5ミリ先

0.5ミリ先