本記事はOCTの解析指標を構成する要素の一つである、OCT-Aの基本について解説します。

解析指標の全体像については下記のページでまとめています。

OCT-Aとは?Cirrus OCTの層別表示と解析レポートをやさしく解説

OCT-Aとは?Cirrus OCTの層別表示と解析レポートをやさしく解説 「血管が見える技術」として一気に広まったOCT-Aですが、実は“どこの血管を見ているか”は装置によって異なるのをご存知ですか?

今回は、よく使われるSD-OCTとSS-OCTの違いを交えて、OCT-Aで見える層の範囲を整理してみます。

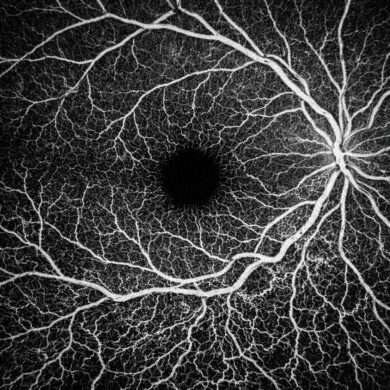

OCT-Aが描出する代表的な「血管層」

OCT-Aは一般的に、網膜の表面(ILM)〜脈絡膜の浅層までを確認することができます。

| 層の名称 | おおよその範囲 | 主な疾患・見る意味 |

| SCP(表層毛細血管層) | ILM〜視神経繊維層(RNFL内) | 緑内障、黄斑浮腫の血流変化。 |

| DCP(深層毛細血管層) | 内網状層〜内顆粒層 | 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞など。 |

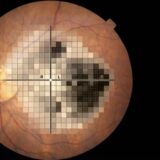

| Outer retina | 外顆粒層〜視細胞層 | 通常は血管なし→CNVの検出。 |

| Choriocapillaris(脈絡膜浅層) | RPE直下〜脈絡膜毛細血管 | AMD、PCV、脈絡膜新生血管など。 |

SD-OCT vs SS-OCTで見える範囲の違い

SD-OCTとSS-OCTは光源の違いですが、測定場所が異なるためお考えや専門領域によって選択肢が分かれます。

※機種によります。

| 比較項目 | SD-OCT(ZEISS.NIDEKなど) | SS-OCT(Topcon.Canonなど) |

| 波長 | 約840nm | 約1050nm |

| 深さの限界 | ILM〜脈絡膜浅層 | 内顆粒層あたり〜強膜直前 |

| 画像のノイズ | 層のコントラストが明瞭 | 滑らかな画像描写 |

つまりこういうこと

- SD-OCT-Aは「浅く、きれいに」見える → SCP・DCPの評価に向いている

- SS-OCT-Aは「深く、広く」見える → CNVや脈絡膜新生血管の検出に強み

おわりに

OCT-Aは「どこが見えているか」を理解しないと、“血管がある or ない”の判断を間違えることもあります。

まずは、自分の施設で使っているOCTがどの方式か(SDかSSか)を押さえておくだけでも、

読み解きの視点がぐっと変わりますよ。

🔗関連記事

眼科検査画像を重ねて比較・確認するための無料ツール集|緑内障フォロー・血管造影確認などに

眼科検査画像を重ねて比較・確認するための無料ツール集|緑内障フォロー・血管造影確認などに  【OCT徹底比較】ニデックRS-330とZEISS CIRRUSの違いとは?価格・性能・画像精度を解説

【OCT徹底比較】ニデックRS-330とZEISS CIRRUSの違いとは?価格・性能・画像精度を解説  OCT Xephilio OCT-R1とは?新世代のオート撮影OCT

OCT Xephilio OCT-R1とは?新世代のオート撮影OCT  FAはどこまで見える?描出される血管や深さをわかりやすく解説

FAはどこまで見える?描出される血管や深さをわかりやすく解説  0.5ミリ先

0.5ミリ先