本記事はOCTの解析指標を構成する要素の一つである、ONH・RNFL(視神経乳頭周辺)について整理します。

解析指標の全体像については下記のページでまとめています。

OCTとは?解析レポートの見方と活用ポイントを解説

OCTとは?解析レポートの見方と活用ポイントを解説 OCT(光干渉断層計)は、網膜や視神経の構造、さらには網膜血管まで可視化できる画像診断機器で、さまざまな眼科疾患に活用されています。

中でもZEISS社の「CIRRUS」は、視野計との親和性も高く、緑内障の検査における“スタンダード”とも言えるOCTです。

本記事では、CIRRUSで撮影された「ONH and RNFL」レポートの各解析項目について、意味や見方を整理して紹介します。

ONHとRNFLとは?

- ONH(Optic Nerve Head):視神経乳頭のことで、視神経が眼球から出ていく部位です。

- RNFL(Retinal Nerve Fiber Layer):網膜神経線維層のことで、視神経の前段階にあたる構造です。

どちらも緑内障の診断や経過観察において極めて重要な構造です。

CIRRUSの「ONH and RNFL」レポートに表示される主な解析項目

マップ解析

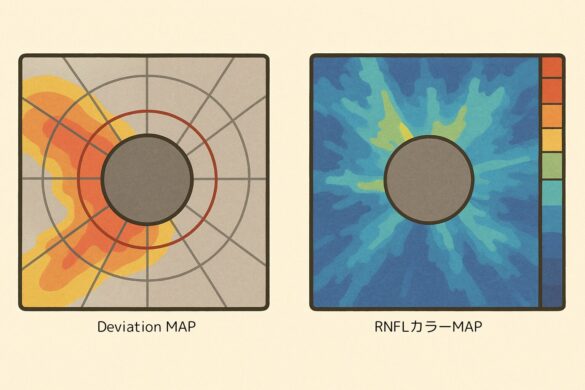

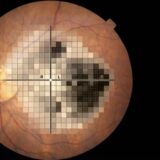

RNFL偏差マップ(RNFL Deviation Map)

年齢層に基づく正常眼のデータベースと比較し、En Face画像上に統計的に異常と判断される領域を色分け表示します。

色の意味:

- 緑:正常範囲

- 黄色:境界域(下位5%未満)

- 赤:異常域(下位1%未満)

→ 「異常の有無」を重視するマップです。

RNFLカラーマップ(RNFL Thickness Map)

En Face画像上にRNFLの厚みそのものをヒートマップで表示します。

色の意味:

- 赤:厚い

- 緑:中間(正常範囲)

- 青:薄い

→単純な「厚みの分布」であって、「病的かどうか」を示しているわけではありません。

主な数値解析

| 項目 | 説明 |

| 平均RNFL厚(μm) | 3.46mm円周上のRNFL厚の平均値。視神経繊維の量的評価。 |

| RNFLシンメトリ(%) | 上下のRNFL厚の差を%で表示。 |

| リム面積(mm2) | 有効な視神経繊維の出口となる視神経リムの面積。 |

| 視神経乳頭面積(mm2) | 全体の乳頭サイズ(カップ+リム含む) |

| 平均C/D比 | 垂直・水平方向を含むカッピング比の平均。 |

| 垂直C/D比 | 垂直方向の陥凹と乳頭の比率。(緑内障で重要) |

| カップ体積(mm3) | 視神経乳頭内の陥凹体積。進行で増加する傾向。 |

RNFL解析と視神経乳頭のサイズの関係―なぜDisc面積が基準になるのか?

RNFL解析と視神経乳頭のサイズの関係―なぜDisc面積が基準になるのか? 厚みを視覚的に把握する環状マップ

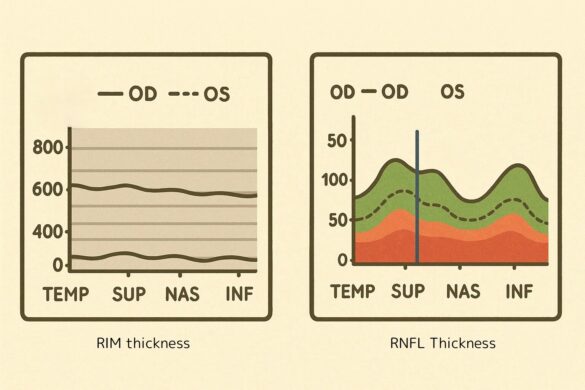

視神経乳頭辺縁部の厚み(Rim Thickness)

RIMの厚みを正常眼分布と比較して表示します。

RIMの薄い部分を視覚的に把握できます。

3.46mm RNFLサークル上の厚みグラフ(RNFL Thickness)

測定された3.46mm円周上のRNFL厚を、正常眼分布と比較して表示します。

異常な部位がどこかを視覚的に把握可能です。

RNFLサークルの断層像ってなに?“ぐるっと一周”の不思議な画像を読み解く

RNFLサークルの断層像ってなに?“ぐるっと一周”の不思議な画像を読み解く RNFLの分割マップ解析

RNFL四半部マップ(4分割)

上下左右の4領域に分けてRNFL厚を表示します。

スクリーニング的に全体を把握しやすく、視野計のトータル偏差(TD)と対応が取りやすいのが特徴です。

視野検査のグレースケール・TD・PDとは?意味と違いをわかりやすく解説

視野検査のグレースケール・TD・PDとは?意味と違いをわかりやすく解説 RNFL12分割マップ

3.46mm円周を12方向に分割して表示します。

より局所的なRNFLの変化に敏感で、緑内障の早期診断に有用です。

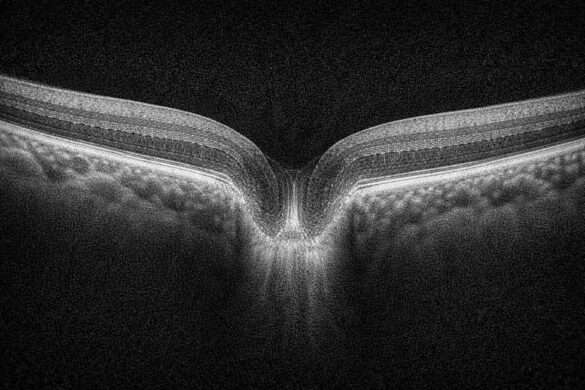

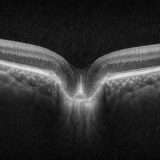

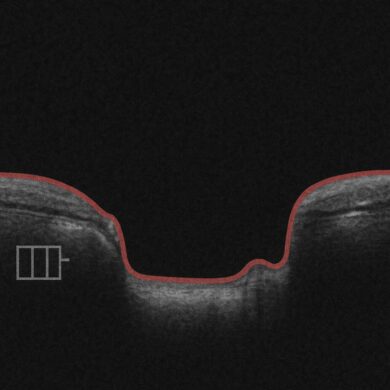

Bスキャン画像(断層像)

視神経乳頭部を垂直に切った断層画像が表示され、視神経の内部構造や陥凹の深さが視覚的に確認できます。

まとめ

- CIRRUSのONH and RNFLレポートは、緑内障の構造的な診断において非常に多角的な情報を提供します。

- カラーマップ=「厚みの地図」、偏差マップ=「正常値とのズレ」という違いを意識すると、読解精度が一気に上がります。

- 垂直C/D比やRNFLの局所的な菲薄化は、緑内障の初期変化を捉えるカギとなる指標です。

🔗関連記事

OCTとは?解析レポートの見方と活用ポイントを解説

OCTとは?解析レポートの見方と活用ポイントを解説  眼科検査画像を重ねて比較・確認するための無料ツール集|緑内障フォロー・血管造影確認などに

眼科検査画像を重ねて比較・確認するための無料ツール集|緑内障フォロー・血管造影確認などに  ハンフリーから乗り換え候補?視機能評価機『imo vifa/comfo』の特徴と進化 独自のアルゴリズムAIZEの特徴について徹底解説

ハンフリーから乗り換え候補?視機能評価機『imo vifa/comfo』の特徴と進化 独自のアルゴリズムAIZEの特徴について徹底解説  【ニデックOCTをご使用の方へ】長眼軸データベース活用法|眼軸長が測れない施設でも使える推定ツール(β版)

【ニデックOCTをご使用の方へ】長眼軸データベース活用法|眼軸長が測れない施設でも使える推定ツール(β版)  0.5ミリ先

0.5ミリ先