本記事はOCTの解析指標を構成する要素の一つである、OCT-Aについて整理します。

解析指標の全体像については下記のページでまとめています。

OCTとは?解析レポートの見方と活用ポイントを解説

OCTとは?解析レポートの見方と活用ポイントを解説 OCT(光干渉断層計)は、網膜や視神経の構造を詳細に可視化できる画像診断機器で、緑内障や加齢黄斑変性など、さまざまな眼科疾患の診断と経過観察に活用されています。

特にZEISS社の「CIRRUS」は、視野計との親和性が高く、緑内障診療における“スタンダード”なOCTとして多くの施設に導入されています。

本記事では、そのCIRRUSに搭載されているOCT-Angiography(OCT-A)機能と、解析レポートにおける層別表示の見方を解説します。

OCT-Aとは?

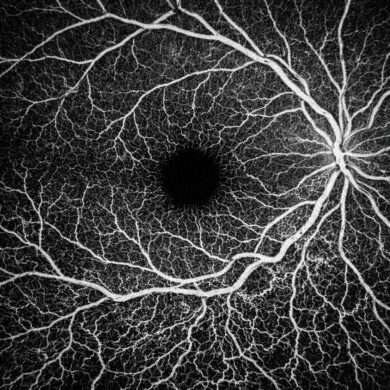

OCT-A(Optical Coherence Tomography Angiography)は、網膜の血管構造を可視化する撮影技術です。

従来の蛍光眼底造影(FA)とは異なり、造影剤を使用せず、非侵襲的に網膜の血管ネットワークを描出できるのが特徴です。

ただし、OCT-Aでは血流の“速度”や“方向”は分からず、あくまで血管の構造を静止画像として見る形になります。

黒く映る部分は、血管が存在しないか、血流が検出できない領域です。

現時点では解析技術がまだ発展途上ですが、今後の進化が期待される分野です。

CIRRUSにおける層別表示(Segmentation Layers)

CIRRUSのOCT-Aには、血管の位置や病変の深さに応じて層を分けて表示する「層別表示」機能があります。

これは、網膜から脈絡膜にかけての深さ方向をいくつかの層に分けて表示することで、病変の位置をより正確に評価できるようにするものです。

ただし、表示順や層の名称がわかりにくいため、以下に実際の深さ順に並べ直した表を掲載します。

OCT-Aってどこ見てるの?─SDとSSで違う「見える層」

OCT-Aってどこ見てるの?─SDとSSで違う「見える層」 OCT-Aの層別表示:深さ順の一覧表

| 層の分類名 | 種類 | 見てる主な構造 | 補足 |

|---|---|---|---|

| VRI | 血流画像 | ILM直上(網膜表面の血管構造) | Vitreoretinal Interface(硝子体網膜境界) |

| 表面(Superficial) | 血流画像 | RNFL〜IPLあたりの毛細血管(SCP) | 緑内障で使うGCCと重なる |

| 無血管(Avascular) | 血流画像 | ONL〜視細胞層付近:血管が基本的にないゾーン | 空白か、異常新生血管が映る |

| ORCC | 血流画像 | RPE直下〜脈絡膜毛細血管(Choriocapillaris) | Outer Retina to Choriocapillaris |

| Sub-RPE | 血流画像 | RPEより下(主に脈絡膜) | CNV(脈絡膜新生血管)など |

| 脈絡膜(Choroid) | 血流画像 | Haller層など脈絡膜深部 | 深くなるほどノイズが多い |

| RPE-RPE Fit | 構造画像 | RPEの位置と「理想的なRPE曲線」とのズレ | PED・隆起の定量評価 |

| 網膜深度の符号化 | 構造画像 | 深度による色情報(ヒートマップ的) | 3D感や病変深度を可視化 |

| 深さ(Depth) | 構造画像 | 網膜構造の深度断面(灰階) | 通常のOCT断層画像とほぼ同じ |

Angiography画像とは?

OCT-Aでは、血管のある領域が白く、血管のない(または血流が検出できない)領域が黒く表示されます。

これは「Angiography画像」と呼ばれ、各層ごとに描出されるため、病変がどの深さに存在するかを視覚的に把握することが可能です。

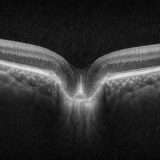

Bスキャン(断層画像)には、対応する層のセグメンテーション位置が表示され、血管がどこで走っているかを断面的に確認できます。

OCT-Aの造影画像を眼底写真と対応づけて考えたいときは

位置関係を重ねて確認できると理解しやすいことがあります。

そのための簡易的な前処理・比較ツールをまとめています。

👉 眼科検査画像を重ねて比較・確認するための無料ツール集|緑内障フォロー・血管造影確認などに

EnFace画像とは?

「EnFace画像」は、特定の層に沿った平面的な画像で、Angio画像と同じ深さの層が表示されます。

病変の広がりを面で捉えるのに適しています。

セグメンテーション位置の確認と調整

CIRRUSでは、セグメンテーション(層の上限・下限)の位置を手動で確認・調整可能です。

自動解析がうまくいかない場合でも、セグメントの範囲を調整することで、より正確な血管像や構造評価が可能になります。

まとめ|OCT-Aは「深さで見る力」が求められる

OCT-Aは、OCT構造画像と組み合わせて評価することで、網膜疾患や新生血管病変の早期発見・層別診断が可能になる強力なツールです。

Cirrusの層別表示は、最初は取っつきにくいものの、「どの層を見ていて、何を評価するのか?」を理解することで、より精度の高い読影や提案ができるようになります。

今後、緑内障(gla)・黄斑疾患(vit)・糖尿病網膜症(DR)など、それぞれの疾患に応じた活用法についても整理していく予定です。

🔗関連記事

眼科向け|画像の黒→透明に OCT-A造影の背景を透明にするツール(β版)

眼科向け|画像の黒→透明に OCT-A造影の背景を透明にするツール(β版)  ICGで見える範囲は?脈絡膜のどこまで見えるかFA・OCT-Aと比較解説

ICGで見える範囲は?脈絡膜のどこまで見えるかFA・OCT-Aと比較解説  OCT-Aとは?Cirrus OCTの層別表示と解析レポートをやさしく解説

OCT-Aとは?Cirrus OCTの層別表示と解析レポートをやさしく解説  【徹底比較】Unity VCS登場!アルコンの新型硝子体手術装置、その実力は?

【徹底比較】Unity VCS登場!アルコンの新型硝子体手術装置、その実力は?  0.5ミリ先

0.5ミリ先