眼科でよく使われる「OCT(光干渉断層計)」ですが、どんな検査なのか、解析レポートはどう読めばいいのか、最初は戸惑う方も多いかもしれません。

本記事では、グローバルスタンダードである、ZEISS社CIRRUSを基準にOCTの基本的な仕組みと、代表的な解析レポートの内容について、初めて触れる方にもわかりやすく解説します。

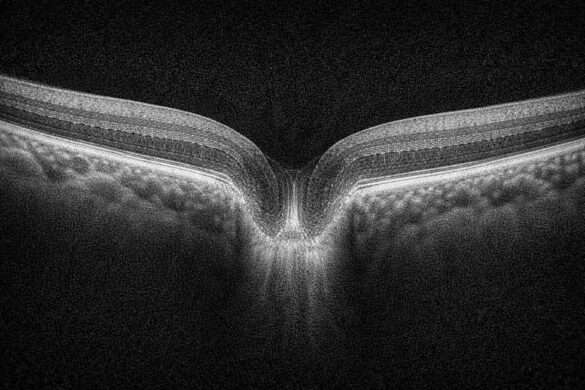

Ganglion(黄斑部)

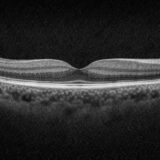

Ganglion解析は、黄斑部に集まるガングリオン細胞層の厚みを評価する機能です。

視神経乳頭よりも変化が早く現れることがあり、早期緑内障の検出や左右差の評価に特に有用とされています。

レポートでは、GCL+IPLの厚み分布や左右差マップを通して、**「黄斑中心に近い機能低下の兆候がないか」**を俯瞰的に確認します。

CIRRUS OCTのGanglion Cell解析を徹底解説|GCL+IPLの意味とレポートの見方

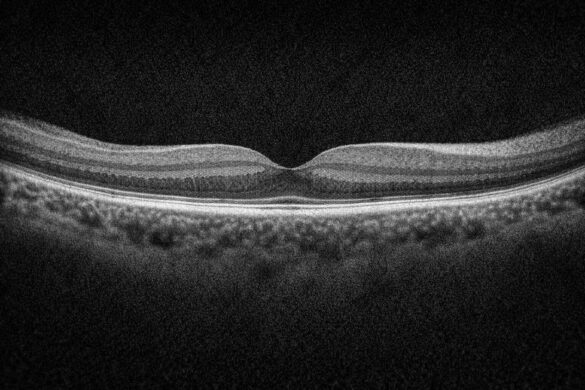

CIRRUS OCTのGanglion Cell解析を徹底解説|GCL+IPLの意味とレポートの見方 RNFL(視神経乳頭)

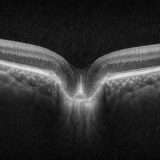

RNFL解析は、視神経乳頭周囲を走行する神経線維層の厚みを評価するOCTの中核機能です。

緑内障診療では、視野検査よりも先に構造変化を捉えられる点が重要で、経時変化の追跡に特に力を発揮します。

レポートでは、サークルスキャンの断層像と厚みプロファイルを用いて、限局性の菲薄化や全体傾向を読み取ります。

CIRRUS OCTのONH・RNFLレポートを解説|緑内障診断に役立つ見方と項目まとめ

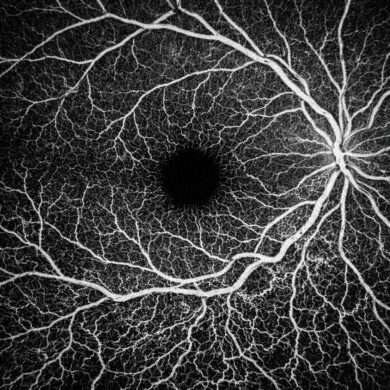

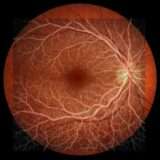

CIRRUS OCTのONH・RNFLレポートを解説|緑内障診断に役立つ見方と項目まとめ OCT-A(アンギオ)

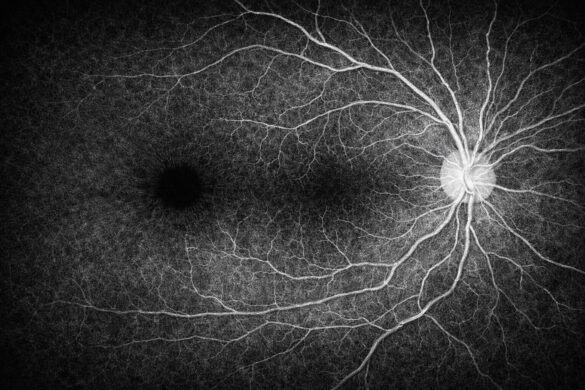

OCT-Aは、造影剤を使用せずに網膜・脈絡膜の血管構造を描出できる解析機能です。

血管の“形”ではなく“流れの有無”を可視化できるため、虚血・無灌流領域の把握や新生血管の評価に適しています。

層別表示により、どの深さの血管に変化があるかを構造OCTと対比しながら確認できるのが特徴です。

OCT-Aとは?Cirrus OCTの層別表示と解析レポートをやさしく解説

OCT-Aとは?Cirrus OCTの層別表示と解析レポートをやさしく解説 Pano Map(Ganglion+RNFL)

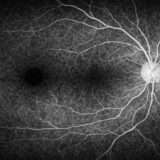

PanoMapは、黄斑部と視神経乳頭の情報を一枚のマップで統合表示する解析です。

個々の数値評価よりも、構造変化の“分布”や“連続性”を直感的に把握したい場面で有用です。

初診時の全体把握や、経過観察中の変化の方向性確認に適しています。

CIRRUS OCTのPanoMap解析とは?構成・見方・特徴を徹底解説

CIRRUS OCTのPanoMap解析とは?構成・見方・特徴を徹底解説 まとめ:OCTは眼科診療の“見えない構造”を可視化するツール

- OCTは網膜や視神経を断層像で可視化できる非侵襲的な検査機器です。

- 解析レポートでは、RNFL厚やガングリオン細胞層などを数値化・色分けして表示します。

- 緑内障や黄斑疾患の経過観察において、定量的な評価が可能です。

OCTレポートの読み取りに慣れておくことで、眼科診療の質は大きく向上します。

🔗関連記事

眼科OCTの選び方|主要3機種の整理と導入判断の目安

眼科OCTの選び方|主要3機種の整理と導入判断の目安  黄斑・血管性・外傷網膜疾患の略語まとめ

黄斑・血管性・外傷網膜疾患の略語まとめ  緑内障の視野進行評価をマスター!GPAの見方と3つの表示形式を徹底解説【まとめ】

緑内障の視野進行評価をマスター!GPAの見方と3つの表示形式を徹底解説【まとめ】  眼科検査画像を重ねて比較・確認するための無料ツール集|緑内障フォロー・血管造影確認などに

眼科検査画像を重ねて比較・確認するための無料ツール集|緑内障フォロー・血管造影確認などに  0.5ミリ先

0.5ミリ先